【阪急沿線おしらべ係 第77回】

阪急電鉄の創業者・小林一三ってどんな人?

【2025年10月配信】

このコーナーでは読者のみなさんからお寄せいただいた、阪急沿線でふと見つけた「気になるもの」や「面白いもの」などを、阪急沿線おしらべ係が調査します。

今回は、読者の方からこんなリクエストをいただきました。

「小林一三について教えてください」

阪急沿線に居住されている方だったり、通勤・通学で阪急電車をお使いの方なら、「小林一三(こばやしいちぞう)」という名前を目や耳にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか?

ただ、阪急電鉄の創業者ということは知っていても、彼が一体どのような人物で、何をした人物なのか、詳しくは知らない方もいらっしゃるかと思います。

小林一三は、阪急電鉄の前身の会社である、箕面有馬電気軌道の創設に携わった後、鉄道事業だけでなく、住宅地開発や百貨店といった街づくり事業にも取組みました。また、宝塚歌劇や東京宝塚劇場(現在の東宝)というようなエンタテインメント事業も手掛けた人物です。後には商工大臣、国務大臣、戦災復興院総裁を歴任するなど政治家でもありました。

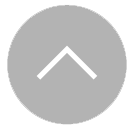

小林一三について詳しい方にお話をお聞きしました!

「乗客がいない」ことから始まった

今回訪れたのは、大阪府池田市にある、小林一三ゆかりの品々を展示している逸翁美術館。その運営を行う公益財団法人阪急文化財団の上席学芸顧問、仙海義之(せんかいよしゆき)さんにお話しをうかがいました。

仙海義之さん

まず、小林一三が鉄道だけでなく街づくりも手掛けた理由は何だったのでしょう?

「それは、現在の阪急電鉄の前身が、鉄道開業当初『乗客がほとんどいない』という致命的な問題を抱えていたからです。全てはそこから始まりました」。

線路が敷かれる直前の池田の様子。左奥に見えるのが呉服神社。

「池田付近の線路敷設工事」 写真提供/阪急文化財団

まさか現在では多くの人でにぎわう阪急電車に、かつてお客様がほとんどいなかったとは思いませんでした。驚きましたが、それには明確な理由がありました。1910年に開業した箕面有馬電気軌道(現在の阪急電鉄)は、梅田と、当時は温泉地が中心だった宝塚、そして箕面大滝として有名な景勝地の箕面を結ぶ路線でした(現在の阪急宝塚線・箕面線にあたります)。電車の行き先が観光地しかなかったため、平日に利用する人がほとんどいなかったのです。

仙海さんは言います。

「普通ならどうやって乗客を増やすか、あるいは宣伝するかを考えますよね。しかし、小林一三の発想は違いました。『電車に乗るお客さまがいないのなら、沿線に住む人、つまりお客様となる人を自ら沿線に創り出してしまえば良い』と考えたのです。これが、前例のない鉄道会社による住宅地開発の始まりでした。」

日本初の「ニュータウン」と「住宅ローン」という発明

1910年、鉄道の開業と同時に分譲が始まった池田の住宅地が、その記念すべき第一歩となりました。その画期的な点について、更に詳しく教えていただきました。

「ただ単に家を建てて売る、ということではありませんでした。小林一三が目指したのは、そこに住む人々の豊かな暮らしそのものです。電気・水道・ガスといった当時としては最新のライフラインを完備し、近代的な生活スタイルを提案したのです。これは、計画的に街全体を創り出す、いわば日本初の『ニュータウン』と言えるでしょう。」

開発された池田の住宅地。写真左、鳥居の奥に電柱が見え、電気が通っていることがわかります。

「池田室町住宅」 写真提供/阪急文化財団

大阪の三国にあった発電所。自社で発電を行い、沿線に送電していました。

「三国発電所」 写真提供/阪急文化財団

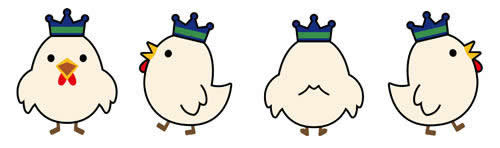

さらに、この住宅地を販売するにあたって、彼はもう一つの画期的なアイデアを打ち出しました。

「当時、家は現金一括で買うのが当たり前の時代でした。しかし、それでは一部の富裕層しか手が出せません。そこで一三は、銀行員としての経験を生かし、月賦(げっぷ)による住宅ローン制度を考案しました。」

鉄道会社が沿線に住宅地を開発し、ローン制度を利用して一般の人が住宅を購入できるというのは、当時、他に類を見ないものでした。

表紙に「月拾弐圓で買へる土地家屋」と書かれたパンフレット。

写真提供/阪急文化財団

「月12円(※)で買える土地家屋」という言葉は大阪で働く人々に衝撃を与えました。20世紀初頭の大阪は急速に工業化が進み、大阪市内の住環境は決して良いとは言えませんでした。無理のない出費で、自然豊かで空気のきれいな郊外に、最新の設備が整ったわが家を手に入れられる、という提案は多くの人の心をつかみ、大きな成功を収めました。一三は池田だけでなく、沿線各地にも住宅地を開発していきました。

こうして、阪急沿線には次々と質の高い住宅地が生まれ、多くの人が移住、その人たちが阪急電車を利用するという、理想的な循環が生み出されていったのです。

※労働者の給与などを基準に計算すると、現在の価値で5~10万円程度です。

ターミナルデパートの誕生

沿線開発だけでなく、梅田の開発についてもお話を伺いしました。

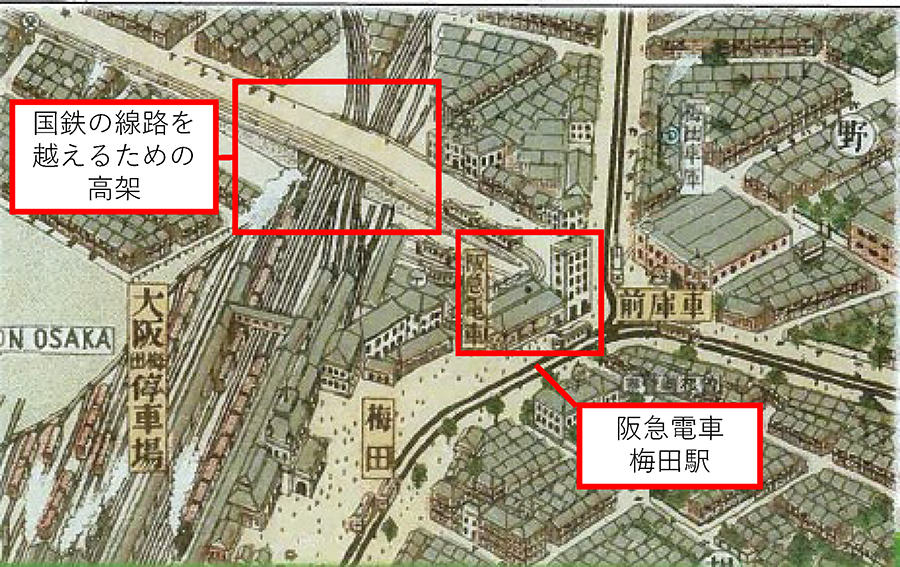

「開業時の梅田駅(現 大阪梅田駅)は、現在の阪急うめだ本店の位置にありました。国鉄(現在のJR)の線路を高架で南に越えていたのですね。それも一三の先見性を示しています。箕面有馬電気軌道の開業前、梅田周辺にはすでに国鉄と市電の駅がありました。彼はちょうどその間に位置する、乗り換えに便利な立地にこだわったんですね」と仙海さん。

1923年の梅田エリア周辺。

美濃部政治郎『大阪市パノラマ地圖』(部分)日下わらじ屋、1923(大正12)年

中央あたりに阪急電車の文字があり、左上方向に国鉄の線路を越えるかたちで線路が伸びていることがわかります。

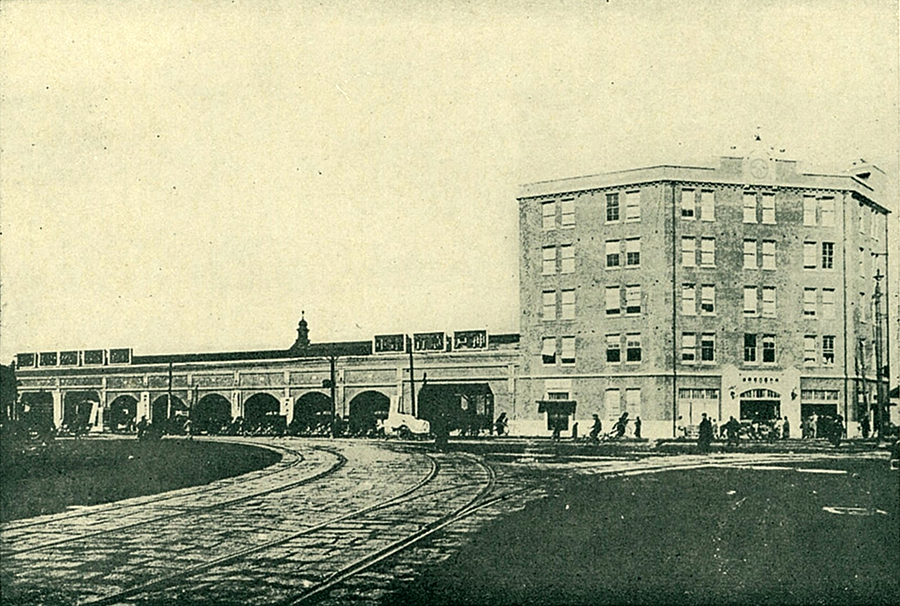

そのこだわりは功を奏し、その後御堂筋が拡張されるなどして、梅田駅周辺はどんどん便利になっていきました。そして1920年、神戸線が開業すると同時に、梅田駅に隣接して5階建てのビルが建設されました。これが日本初の駅ビルの誕生でした。このビルで小林一三が始めたのが「阪急マーケット」と「阪急食堂」でした。

梅田駅隣に建てられた日本初の駅ビル。

出典/『阪神急行電鉄二十五年史』

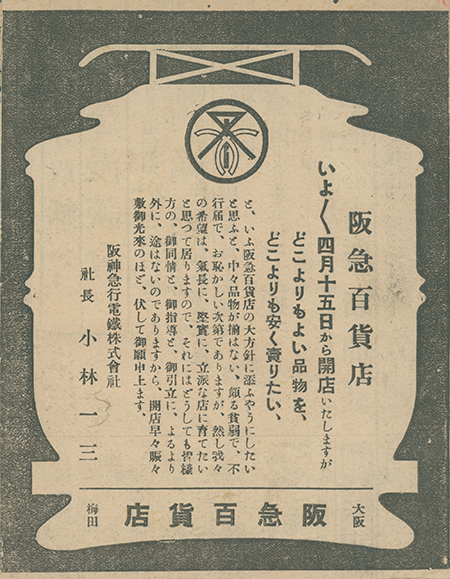

「駅に人が集まるわけですから、どちらも大いに繁盛しました。そして1929年、小林一三はこれをさらに発展させ世界でも類を見ない鉄道駅に直結するターミナルデパート『阪急百貨店』を開業させました」。

開業時の阪急百貨店。ビルは地上8階・地下2階建てと大幅に拡張されました。

出典/『阪神急行電鉄二十五年史』

呉服屋を起源とするような、それまでの百貨店とは異なり、阪急百貨店は“駅に来るついでに寄れる”という圧倒的な利便性を持っていました。小林一三は、高額な呉服や寝具ではなく、日用品や食料品を充実させ、「どこよりもよい品物を、どこよりも安く売りたい」をモットーとして、大衆のための百貨店を目指しました。

阪急百貨店開店時の広告。「どこよりもよい品物を、どこよりも安く売りたい」と書いてあります。

写真提供/阪急文化財団

その象徴ともいえるのが大食堂です。百貨店の7階と8階が大食堂として使われていました。1936年頃には、平日1500席、日曜祭日には2000席もあったというのは驚きです。食堂の安くておいしいライスカレーは特に有名で、多くの家族連れで賑わっていたそうです。

大食堂の様子。

「百貨店食堂はがき」写真提供/阪急文化財団

こうして百貨店ができたことで、梅田は単なる交通の要衝ではなく、買い物など目的地としての役割を持つ街になりました。行きかう人々も通勤の男性だけでなく女性や家族連れが増えていき、現在の梅田に近い雰囲気となっていったのです。

また、仙海さんによれば、現在ではよく見かける食券システムも阪急百貨店の大食堂がはじまりだったそうです。

「前払いを導入する際に、電車の切符と同じシステムを取り入れたんですね」。

なじみ深い食券システムの発祥が阪急百貨店にあったとは、驚きです。

お客さまを喜ばせたい

小林一三が手がけた事業は、ここまで伺った住宅地と百貨店の開発だけでなく、多岐にわたりますが、そのすべてに共通する哲学があったそうです。

「彼は山梨の商家の生まれでした。幼い頃から『お客さまにどうすれば喜んでもらえるか』を大切にする家で育ったわけです。ですから、お客さまをいざ目の前にすると、喜んでもらうためには何ができるのか、ということを自然と考えてしまう人になったのだと思います。」

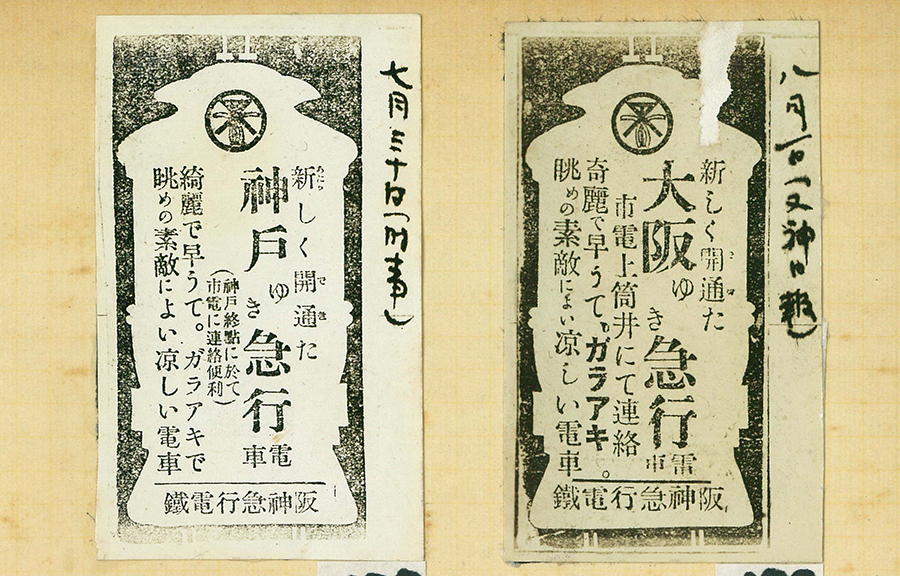

その思想がよく表れているのが、1920年神戸線開通時の新聞広告です。「ガラアキ」という言葉がセンセーショナルに響きますが、次に続く「眺めの素敵によい涼しい電車」という言葉にこそ、小林一三らしさが表れている、と仙海さんは言います。

神戸線開通時の新聞広告。

「阪神間直通線営業開始当時の新聞広告」写真提供/阪急文化財団

「速さや安さだけでなく、快適さという新しい価値を鉄道にもたらそうとしたのです。これは、お客さまのことを心から考えていなければ、生まれない発想ですよね。小林一三の考え方がよく表れた、彼にしか書けないコピーです。」

小林一三らしさの残るもの

最後に仙海さんに、小林一三の考えが今でも感じられる場面があるかどうか伺いしました。

「彼の時代にはなかったものですが、ラッピング列車はその精神が色濃く受け継がれたものだと思っています。お客さまにとって電車自体が単なる交通手段ではなく、乗ること、出会うことが楽しいものになっている。お客さまをいかに喜ばせるかを常に考えていた小林一三を祖とする阪急電鉄にぴったりだと思っています。」

人気のキャラクターでラッピングされた阪急電車を親子が楽しみに待ち構えている様子を見ると、見ているこちらも自然と楽しい気持ちになります。それこそが、まさに小林一三の残した阪急の文化なのかもしれません。

人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とコラボレーションしたラッピング列車。

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc. ©Hankyu Corp.

小林一三ゆかりの施設

最後に、池田駅から徒歩で巡ることができる小林一三ゆかりの施設についてご紹介します。

逸翁美術館

池田駅から北に徒歩10分。小林一三が収集した5,500点の美術工芸品を所蔵する美術館です。ミュージアムショップでは展覧会の図録や関連する書籍のほか、収蔵品をモチーフにしたグッズが販売されています。また併設のマグノリアホールでは、各種コンサートなどのイベントが開催されています。

池田文庫

逸翁美術館に隣接しています。阪急電鉄や宝塚歌劇、民俗芸能の資料を所蔵しています。蔵書数は、図書・雑誌あわせて約28万冊。近代化産業遺産認定資料や上方役者絵、歌劇のポスターなど、貴重な資料も多数所蔵しています。

小林一三記念館

逸翁美術館から徒歩2分。小林一三が実際に暮らしていた洋館「雅俗山荘」と二つの茶室、塀、門が登録有形文化財となっています。敷地内には小林一三の業績を紹介する白梅館があり、展示室は阪急電車をイメージしたつくりとなっています。また雅俗山荘の一部は「邸宅レストラン雅俗山荘」として利用されています。

それぞれの施設についての詳細、最新情報は阪急文化財団のHPをご確認ください。

https://www.hankyu-bunka.or.jp/

まとめ

今回、小林一三による沿線の住宅地と梅田の百貨店の開発について、詳しく知ることができました。どちらも、当時始まった取組みが現代まで続いており、そのスケールの大きさを感じます。

しかし、小林一三といえば歌劇や映画などエンタテインメントの世界での業績も非常に大きく、改めてご紹介したいと思います。

続報をどうぞお楽しみに!

最後まで記事をお読みいただきありがとうございます。

阪急沿線おしらべ係では、阪急電鉄だけでなく、グループ会社(能勢電鉄、阪急バス、阪急タクシー)など阪急沿線に関する質問も受け付けています。

みなさんも気になるものや知りたいことが見つかった時は、一番下部にあるフォームからぜひ「阪急沿線おしらべ係」まで質問をお寄せください。