【阪急沿線おしらべ係 第71回】

線路上に設置された信号機について詳しく知りたい!

【2025年4月配信】

このコーナーでは読者のみなさんからお寄せいただいた、阪急沿線でふと見つけた「気になるもの」や「面白いもの」などを、阪急沿線おしらべ係が調査します。

今回のご質問はこちら。

線路上にライトが5つある信号機がありますが、何故ですか?

4つライト型、3つライト型もあり、不思議に思っています。

普段よく見る一般道の信号機のライトは赤・黄・緑(道路交通法施行令では青と表記)の3つですが、阪急電鉄の線路にはライトが5つの信号機がありますよね。一体何のためでしょうか?

ライトが5つの信号機が十三駅の近くにも設置されていると聞き、さっそく調査に向かいました!

十三駅にて信号機の謎に迫ります

今回取材にご協力くださったのは、阪急電鉄 都市交通事業本部 技術部 信通設計担当のおふたりです。

おふたりは同じ部署の先輩、後輩のご関係

写真左は、小林未来(こばやしみき)さん。1991年入社。信号・通信設備の保守や設備工事に伴う調査・設計・監理、新入社員教育など、信号・通信設備の様々な業務に携わってきたベテラン。

写真右は、野邉和紀(のべかずき)さん。2018年、阪急阪神ホールディングスに入社し、阪急電鉄に出向。その後、北大阪急行電鉄にて内線・通信設備を担当。2024年7月から現職。主に信号設備の仕様検討から設計、工事発注までの業務などを担当されています。

それでは、さっそく詳しくお話を伺いましょう。

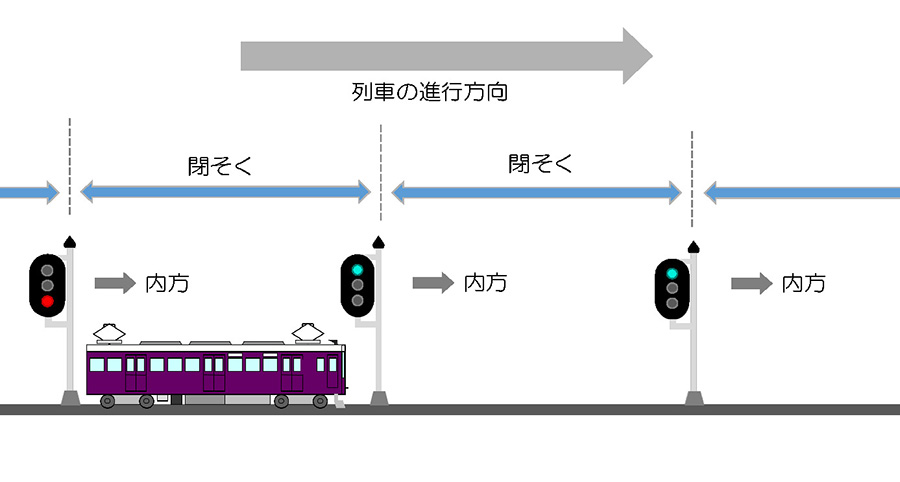

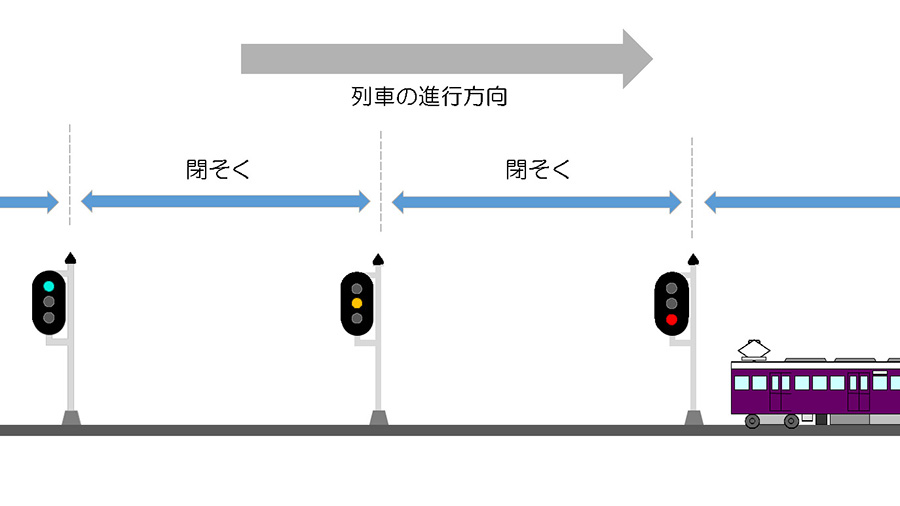

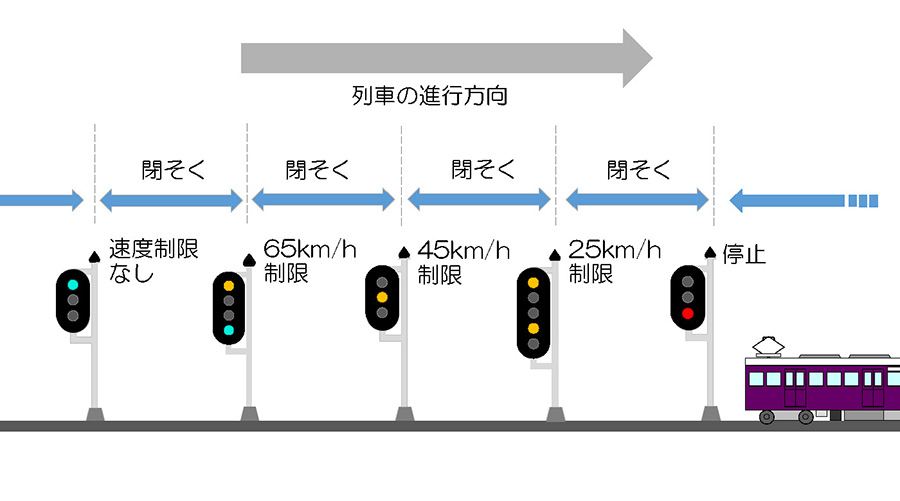

はじめに知っておきたい、列車は原則「一閉そく一列車」

小林さんによると「信号機の話をする上でまず知っておきたいのは、列車は『一閉そく一列車』が原則だということ」。

信号用語:閉そく…線路を一定区間ごとに区切ったものを閉そくといい、閉そくごとに信号機を設置することで、原則一閉そくには一列車しか入らないようにしています。列車同士の衝突を防ぐためのルールです。

線路上に設置されている信号機

分かりやすいよう、図解していただきました 。

信号機の内方に列車がある場合、信号機は赤色です。この閉そくには、他の列車は入れません。

信号用語:内方(ないほう)…信号機の向こう側、列車が進む方向(前方)のこと。反対語は外方(がいほう)といいます。

信号機の内方に列車がある場合、信号機は赤色

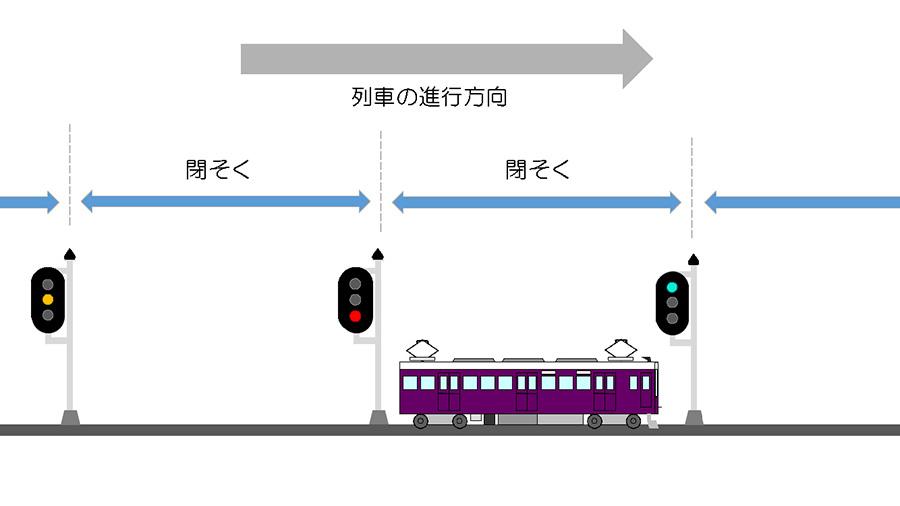

列車が次の信号機まで進むと、次の信号機も合わせて赤色となり、最初の信号機は赤色から黄色に変化します。

信号機の1つ先の閉そくに列車がある場合、信号機は黄色

さらに列車がその先の信号機まで進むと、最初の信号機は緑色に変化します。

信号機の2つ先の閉そくに列車がある場合、信号機は緑色

このような信号機の働きにより、一閉そく一列車の原則が守られ、列車が安全に運行できているのですね。

信号機にはどんな種類がある?

本題に入る前に、今回のお話に関係する信号機を3種類教えていただきました。

出発信号機:列車が駅を出発して良いか否かを示すもの。運転士が「出発進行」と喚呼するのは、出発信号機が緑色(進行現示)を示しているからですね。

信号用語:現示(げんじ)…信号機が現在の運転条件を色であらわした指示のこと。

駅に設置されています

場内信号機:列車が駅に進入して良いか否かを示すもの。列車密度を高めて列車運行を効率化するために、場内の区間をさらに分割して、第一場内信号機、第二場内信号機というように、場内信号機を2つ設置している駅もあります。

駅に設置されています。運転士はこの場合、「第二場内停止」と喚呼し、信号機の状態を声に出して確認します

自動閉そく信号機:閉そく区間で、その信号機を超えて進んで良いか否かを示すもの。列車の位置によって信号機のすべての動作が自動で行われます。

閉そくごとに設置されています

これら3種類の信号機は、設置場所による細かい違いはあるものの、信号機の機器自体は同じものだそう。よって見た目が同じなので、判別するには、信号機に付いている看板に「出発・場内・数字」のどれが書かれているか?を見るのが分かりやすいでしょう。

いよいよ本題。阪急電鉄に5つライトの信号機がある理由とは?

さて、いよいよ5つライトがある信号機の謎に迫ります。

十三駅の近くにて発見

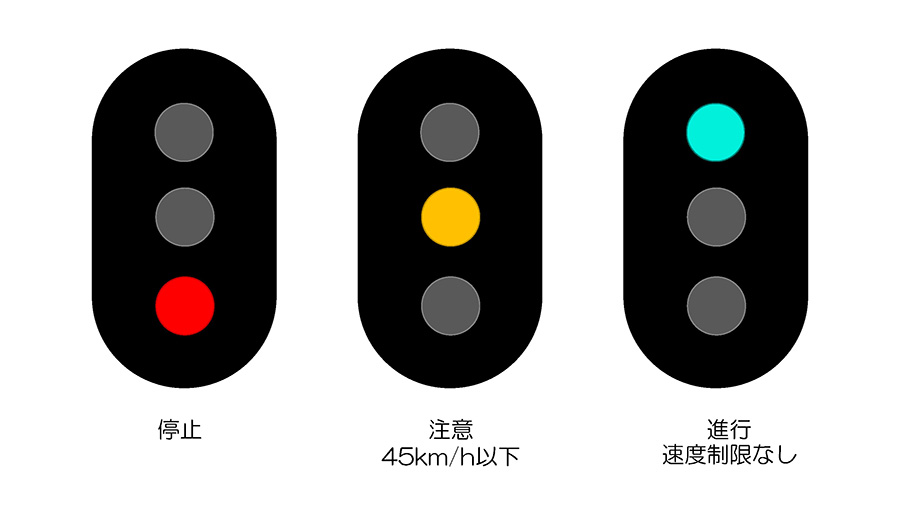

信号機は、CIE(国際照明委員会)によって赤・黄・緑・白・青の5色と規定され、交通信号機(道路に設置されている信号機)には赤・黄・緑(道路交通法施行令では青と表記)の3色が割り当てられています。鉄道信号機もこれにならい、赤・黄・緑の3色が採用されています。

鉄道信号機の色は、信号機の内方の閉そくにおける列車の制限速度を示します。

- 赤色(停止現示):停止(信号機を超えて進むことはできない)

- 黄色(注意現示):45km/h以下で進入することができる

- 緑色(進行現示):速度制限なし

鉄道信号機の点灯イメージ図

このようにライトが3つある信号機を、3現示(または3灯式)といいます。

この写真に写っているのは3現示の出発信号機ということになります

列車の走行時には、運転士が信号機の現示を確認し、ブレーキ操作を行ったとき、余裕を持って停止できるだけの距離(制動保安距離)が必要です。しかし、曲線等により信号機への必要な見通し距離が確保できない時や、信号機の間隔が短く、必要な制動保安距離に満たない場合、信号機までに減速できず十分な安全性が確保できません。

1閉そくは300m~1kmほどの距離

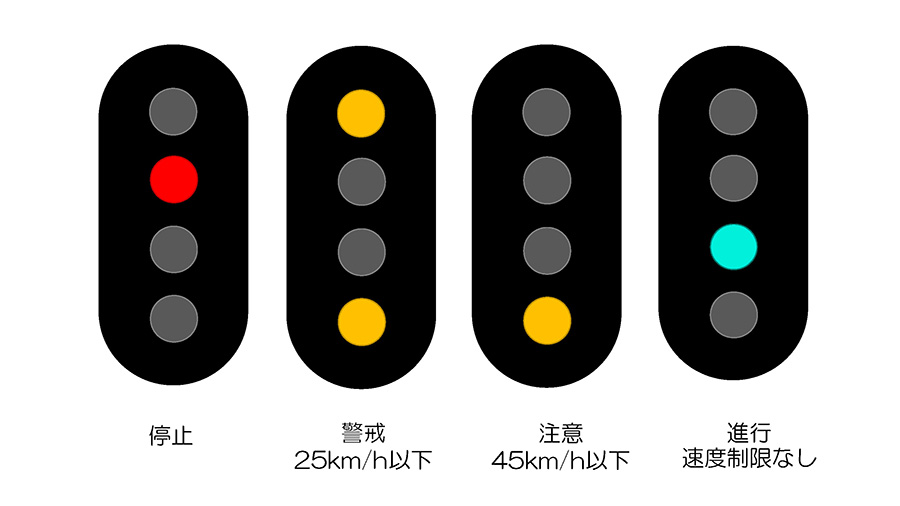

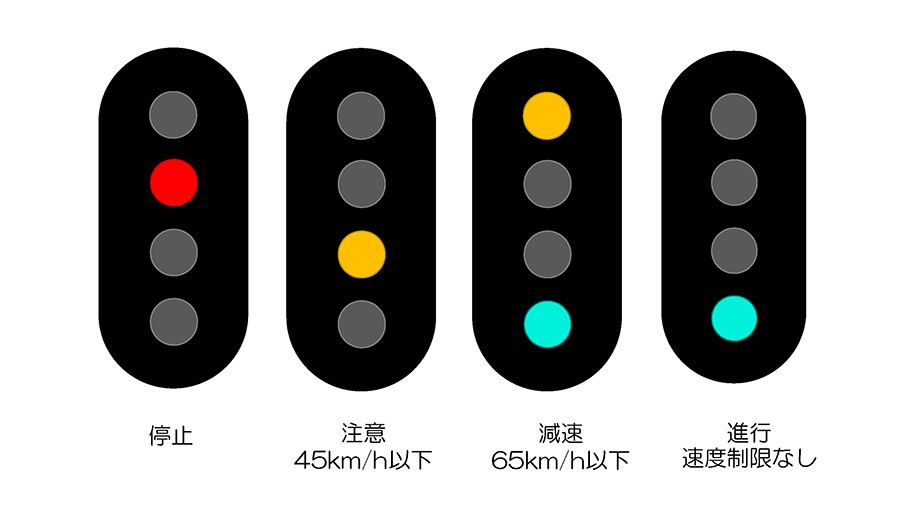

その状況を改善するため、さらに以下の2パターンが設けられています。

- 黄色2つが同時点灯(警戒現示):25km/h以下で進入することができる

- 黄色と緑色の同時点灯(減速現示):65km/h以下で進入することができる

これらのパターンを表現するために4現示、5現示の信号機があり、設置場所に応じて使い分けされているそうです。

4パターンを4つのライトで表現するものが4現示。黄色2つが同時点灯で「警戒現示」

黄色と緑色の同時点灯で「減速現示」

5パターンを5つのライトで表現するものが5現示

5現示の点灯イメージ図

信号機と信号機の間隔を短くしなければいけない時に、4現示や5現示の信号機を設置することで、より細かく制限速度を指示できるんです。

以上のことから、読者の方が気になっていたライトが5つある信号機は、列車の安全な運行のために必要な5パターンの指示を表現できる5現示の信号機。かつ、出発信号機、場内信号機、自動閉そく信号機のいずれかだったということなんですね!

信号機の色はなぜ自動で変わるのか?

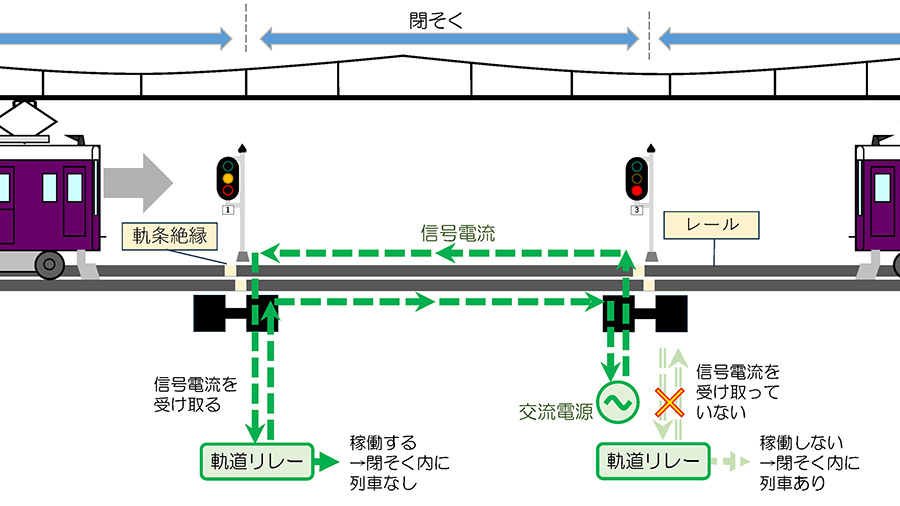

ところで、信号機の色は自動で変わる仕組みになっているそうなのですが、一体どういう仕組みなのか、自動閉そく信号機の場合を図解していただきました。マニアックな内容かもしれませんが、みなさんも一緒に学んでいきましょう!

信号機は自動で色が変わります

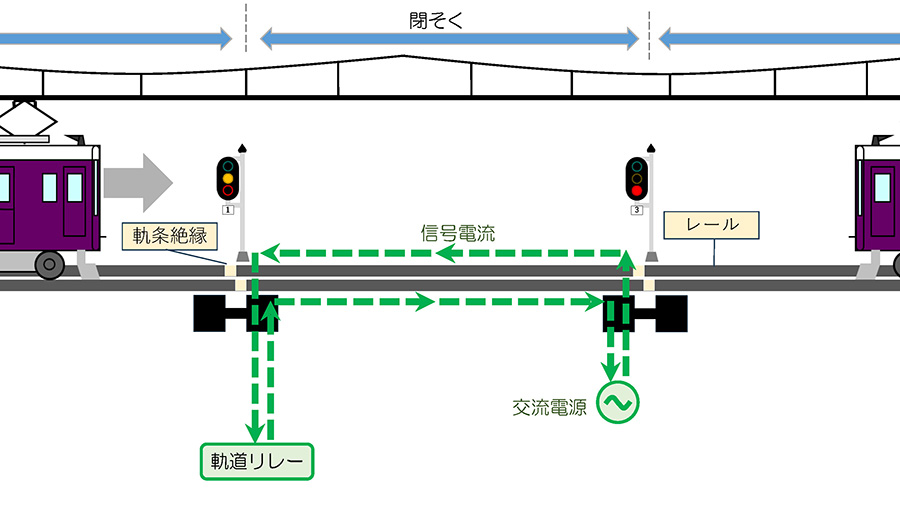

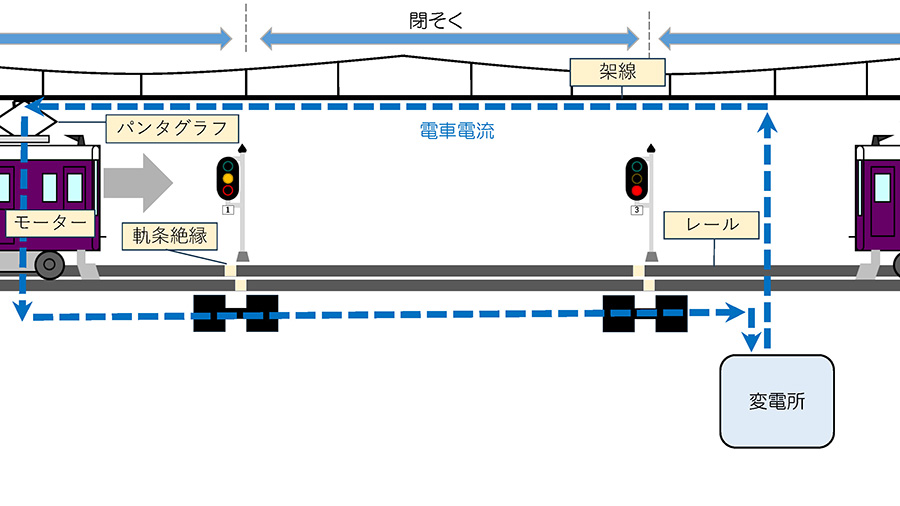

レールには、軌道リレーを働かせる「信号電流」と、列車のモーターに電力を供給する「電車電流」が流れています。

信号用語:軌道リレー…列車の存在を検知する機器

信号電流は、内方の信号機から流れてきますが、そのまま次のレールにまで流れると信号が混信するため、軌条絶縁(隣のレールに電気が流れないよう絶縁する装置)を設置することで、信号電流(交流電源)を閉そく内に閉じ込めます。

信号電流と軌条絶縁のイメージ図

電車電流は、変電所から架線を通って電車のモーターに電力を供給し、その電流はレールを通って変電所に帰ります。しかし、軌条絶縁が設置されていると、電車電流は変電所まで帰れません。

電車電流のイメージ図

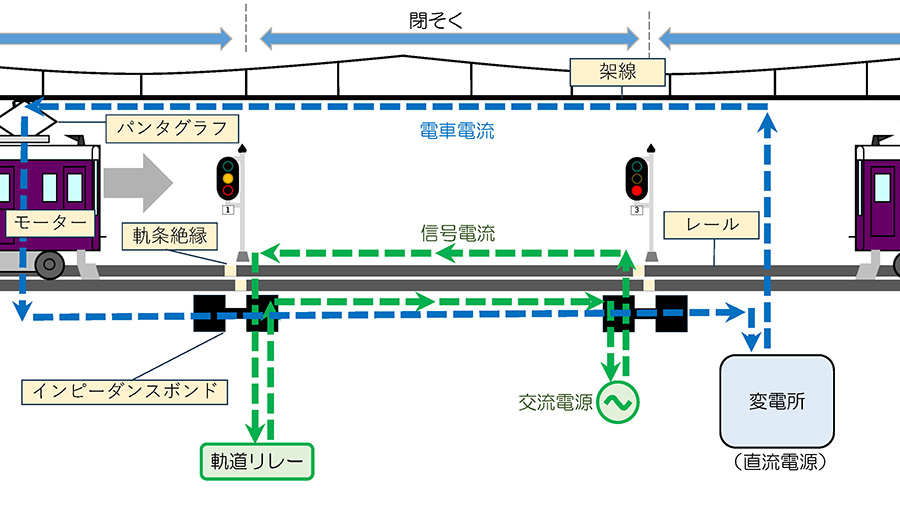

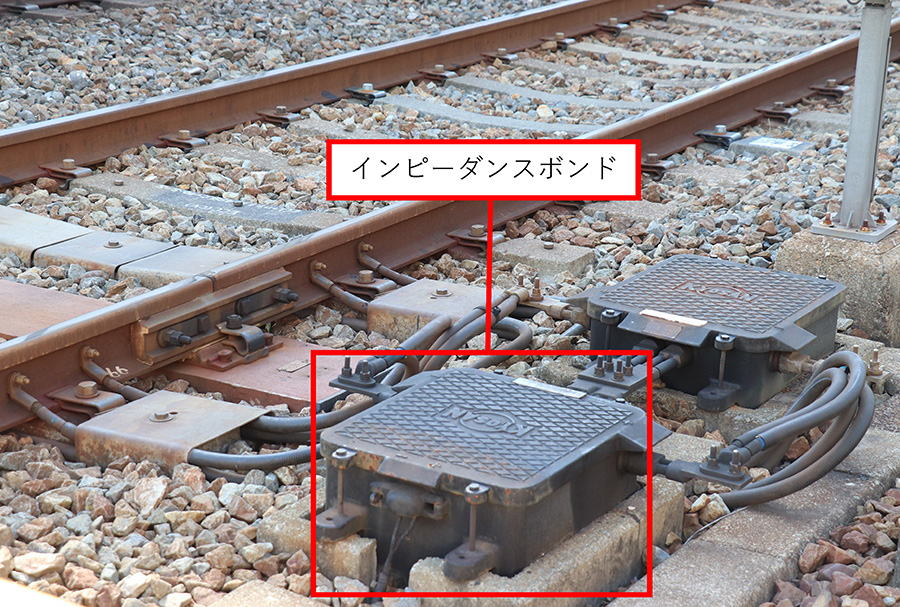

そこで、閉そくごとに信号電流と電車電流を分離し、信号電流は閉そく内に閉じ込め、電車電流のみ隣のレールに流すインピーダンスボンドが設置されています。

インピーダンスボンドのイメージ図

レールの近くに設置されている黒い箱のようなものがインピーダンスボンド。軌条絶縁は見えませんが、レールの継ぎ目部に設置されています

さらに、一閉そく一列車を守るために、列車の存在を検知する軌道リレーも、閉そくごとに設置されています。

列車が閉そく内に存在しない場合、軌道リレーは信号電流を受け取り稼働します。

列車が閉そく内に入ると、レールを流れる信号電流が列車の車軸により遮断され、軌道リレーまで信号電流が届かず、軌道リレーは稼働しません。

つまり、軌道リレーが稼働していない時、閉そく内に列車が存在するということです。

軌道リレーのイメージ図

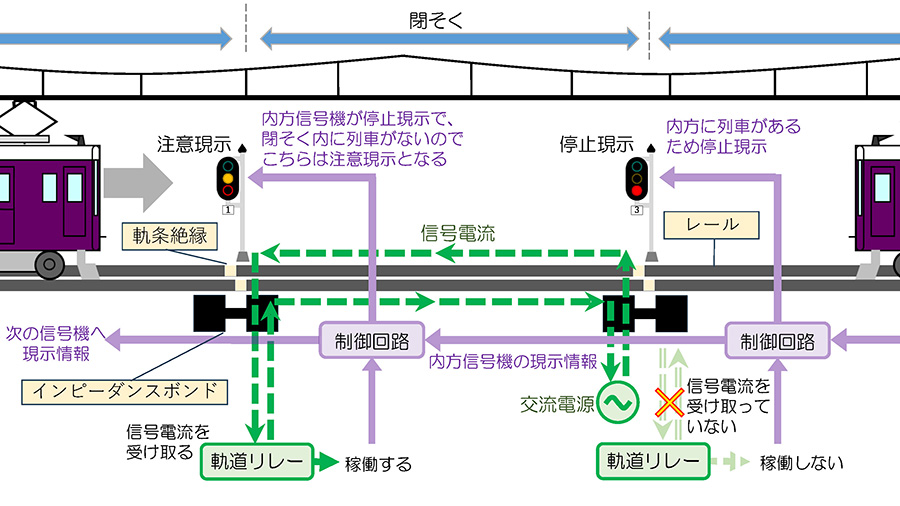

結果として、軌道リレーの動作状態と内方信号機からの現示情報が組み合わさり、列車の位置によって、信号機の色が自動的に変化します。

信号機の電気回路のイメージ図

列車や信号機が電気で動くことは知っていましたが、実はこんな電気回路になっていたんですね。

信号機にまつわる豆知識クイズ

ここで、信号機にまつわるクイズです!みなさんも答えを予想してみてください。

Q.運転士は列車走行時、どれくらいの数の信号機を確認しながら運転しているでしょう?京都線の大阪梅田駅~京都河原町駅間を走行した場合でお考えください。

踏切付近にも様々な信号機が設置されています

小林さん:運転士は、線路内にあるすべての信号機を確認しながら運転し、異常があれば直ちにブレーキ操作を行い、事故防止に努めています。京都線の大阪梅田駅~京都河原町駅間を走行した場合、約100基の信号機を確認しながら運転することになります。

Q.まれに信号機の形が楕円ではないものがありますが、なぜでしょう?

信号機の形が楕円ではないもの

野邉さん:その信号機と列車の間隔が狭いため、信号機の板部分をカットしています。

Q.信号機の柱の先端に付いている、玉ねぎの様な形の部品は何でしょう?

柱の先端に付いている、たまねぎのような形の部品

小林さん:「ピナクル」という、雨水流入防止のためのキャップです。製造が古い信号機柱ほど、ピナクルの装飾度合いが大きくなり、先端が尖がっている傾向があります。信号機の働きに直接関係するものではありませんが、まれに珍しい形のものがあり面白いです。

信号機クイズは以上です。予想の結果はいかがでしたか?

担当者の思いをお聞きしました

最後に、おふたりの業務への思いや、やりがいをお聞きしました。

業務に携わる中で、大切にしていることは?との質問には、おふたりとも「お客様はもちろん、列車の安全運行を大切にしています」とのご回答。

「設計した設備の回路や設置位置などを入念に検討し、動作に問題がないかなどを十分に確認して工事を行います。何よりも安全第一なので、想定外の回路動作や挙動がないか、各自の担当案件の垣根を越えて、部署内のメンバー同士で話し合いながら業務を進めています」と野邉さん。

普段から部署内で積極的にコミュニケーションを取り、職場全体のレベルアップを目指しているとのこと

また、やりがいを感じるのは、自身が設置した設備の工事が無事完了し、実際に正常に稼働しているのを見た時だそう。

小林さんは「思い出深いのは、22~23年前に夙川駅の連動装置(駅の信号を制御する設備)を一式更新したこと。老朽化による連動装置の更新、それに合わせて設備棟の場所を移動させるという、建物を一から作る大がかりな工事。いかに設備を改良できるか?という点も苦労しました。

ようやく工事が完了し、夜間に信号機が無事切り替わったことを確認した時、そして翌日に始発列車が何事もなく走った時の感動は、今でも忘れられません」と話します。

信号・通信設備については、おふたりとも入社してから猛勉強したそうです

こうして信号機に関する貴重なお話をたくさんお聞きしたところで、取材は終了となりました。

まとめ

信号機は、列車の安全な運行に欠かせないことを学べた今回の取材。難しい話もありましたが、おふたりいわく今回の話は「私たちにとっては基本中の基本です」。信号機には、まだまだ奥深い魅力がありそうです。

※写真撮影時は、電車をご利用のお客様の通行をご優先いただくようご協力をお願いいたします。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございます。阪急沿線おしらべ係では、阪急電鉄だけでなく、グループ会社(能勢電鉄、阪急バス、阪急タクシー)など阪急沿線に関する質問も受け付けています。

みなさんも気になるものや知りたいことが見つかった時は、ぜひ「阪急沿線おしらべ係」まで質問をお寄せください。