【阪急沿線おしらべ係 第69回】

阪急大阪梅田駅に古書街がつくられたのはなぜ?阪急電鉄創業者の遺志を継ぐ古書ストリート

【2025年2月配信】

このコーナーでは、読者のみなさんからお寄せいただいた、阪急沿線でふと見つけた「気になるもの」や「面白いもの」などを、阪急沿線おしらべ係が調査します。

今回は読者の方よりこんな質問が寄せられました。

「阪急三番街の近くに古書店街があるのは何故でしょうか?」

阪急大阪梅田駅を利用される方にはすっかりおなじみの光景となっている阪急古書のまちですが、質問者と同様、駅の中にある古書店街について不思議に思っておられる方も多いのではないでしょうか。

おしらべ係では、12月某日、阪急古書のまちを訪れ、取材をしました。

※文中に登場する「大阪梅田駅」について、2019年以前は「阪急梅田駅」で統一しています。

創設50周年を迎える2025年。移転を経て現在地へ

木の格子戸や細工壁など和の雰囲気で統一された阪急古書のまち

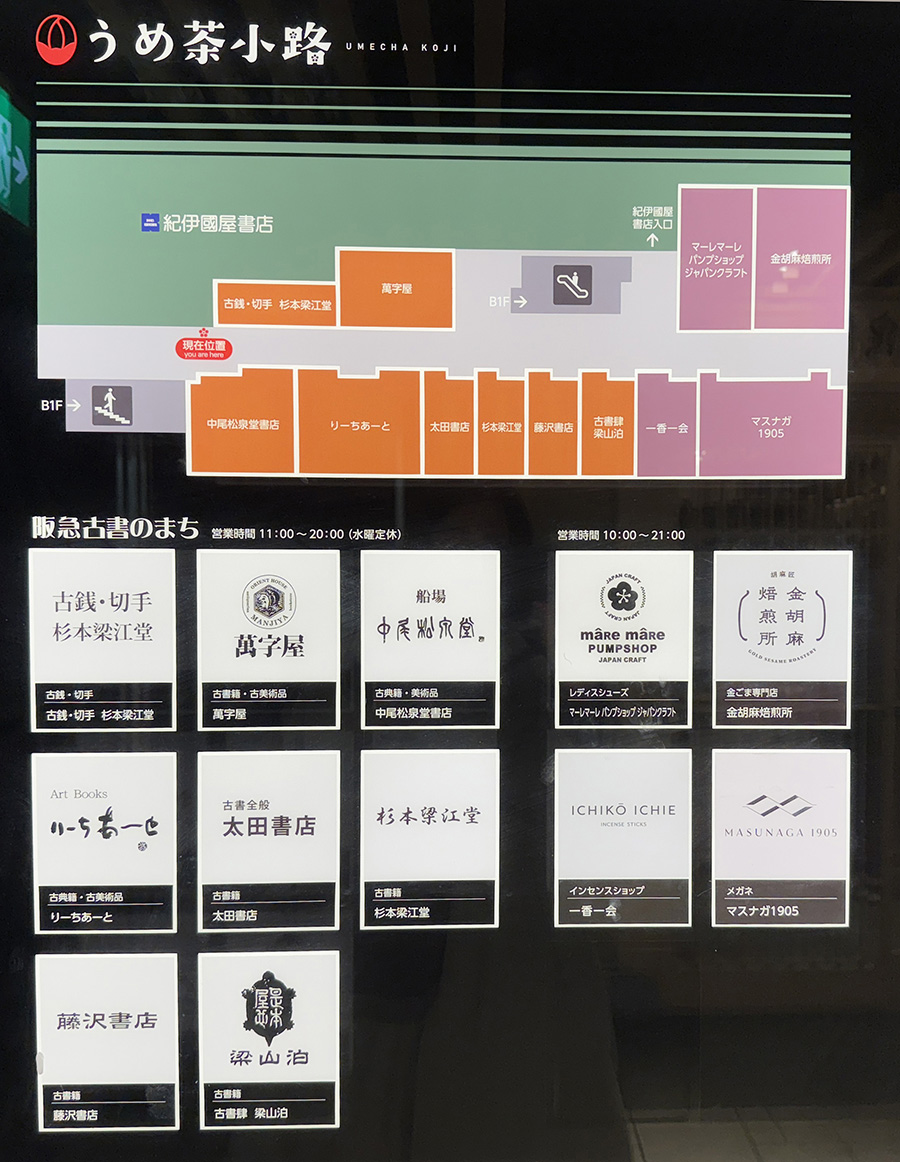

阪急古書のまちの正式名は「うめ茶小路 / 阪急古書のまち」。阪急三番街南館の1階、紀伊国屋書店の東側を通る長さ50メートルほどの小さな通りにあります。北側は食品や雑貨などの専門店4軒が並ぶ「うめ茶小路」、南側は古書店8軒が並ぶ「阪急古書のまち」と、1つの通りに2つのショッピングエリアが同居しています。

阪急古書のまちとうめ茶小路にある店を紹介する案内板

阪急古書のまちが梅田駅に誕生したのは1975年12月1日のこと。もともとは現在地から北へ約300m(現・茶屋町あるこ※)にあり、同時にオープンした飲食店街「阪急かっぱ横丁」と隣り合うように13の古書店が並んでいました。2017年には梅田駅に隣接する商業施設・阪急三番街のリニューアルに伴い現在地へ。店の外観は和をテーマにしたデザインに統一され、洗練されたイメージの古書街に生まれ変わりました。そして、今年は記念すべき50周年の年となります!

※茶屋町あるこについて

梅田・茶屋町に関西・東京から選りすぐられた7軒が並ぶグルメ街・茶屋町あるこ。1990年、ニューヨークのユニオンスクエアでオープンしたベーカリー&カフェ「THE CITY BAKERY」、北新地や銀座、パリでも店舗を展開する「串揚げキッチン だん」、東京・銀座で話題の麻婆麺「SHIBIRE-NOODLES 蝋燭屋」ほか、大人が通いたくなる駅チカの飲食店街をコンセプトにしている。

阪急古書のまち誕生の歴史に欠かせない中尾松泉堂書店

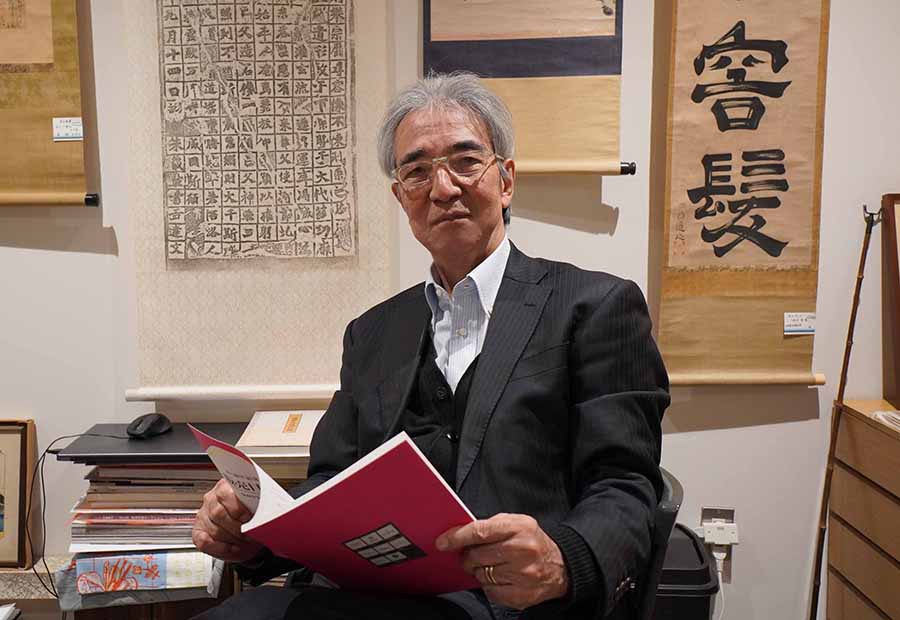

今回、お話をうかがったのは阪急古書のまちにある中尾松泉堂(なかおしょうせんどう)書店の三代目社長・中尾隆夫(なかお たかお)さんです。隆夫さんのお父様にあたる先代・堅一郎(けんいちろう)さんは阪急古書のまち創設に奔走し、日本中から古書店を集めたという人物で、阪急古書のまちの歴史を語る上では外せないお店です。

昔の梅田の様子などを懐かしそうにお話いただいた隆夫さん

最初に中尾松泉堂書店さんの歴史について簡単にご紹介したいと思います。

中尾松泉堂書店は1915年に創業、淀屋橋に本店を置き、阪急三番街店と合わせて2軒の古書店を経営されています。創業者は隆夫さんのおじいさんにあたる熊太郎(くまたろう)さん。大阪船場にある名門の古書肆(こしょし※)「鹿田松雲堂(しかたしょううんどう)」で修業された後に、別家として独立、隆夫さんで三代目です。

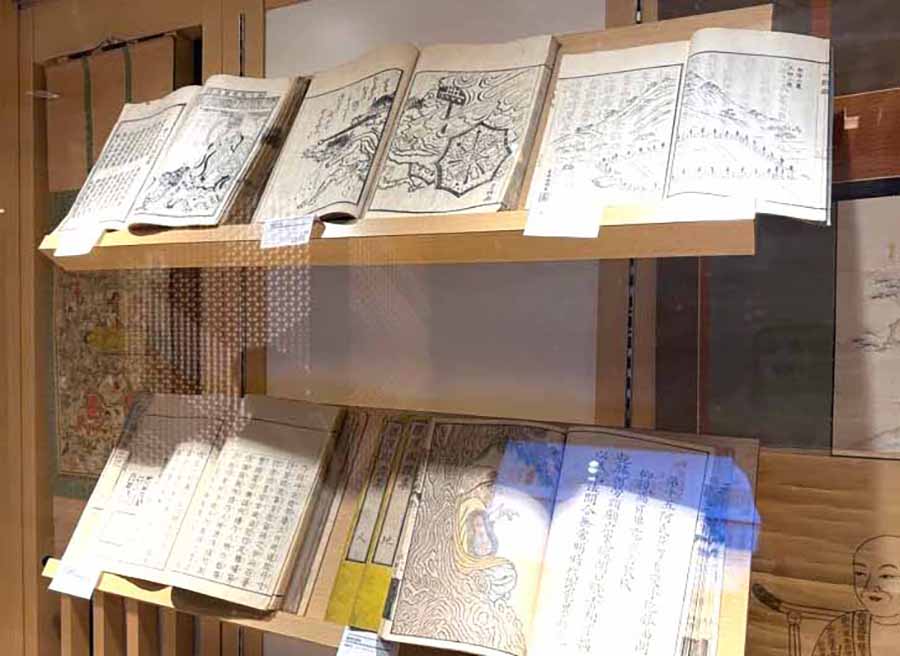

店舗では古典籍(明治以前に日本で書写、印刷された書籍や記録文書)、絵巻物(巻物に描かれた日本独自の絵画作品)、唐本(とうほん)(中国で刊行、日本に輸入された図書)などを専門に取り扱っています。

※古書肆:古書籍を売買する店、古書店、古本屋のこと。

看板には本社がある船場の文字(篆刻家〈てんこくか〉・梅舒適〈ばいじょてき、1916~2008〉筆)

高架下の有効活用策として古書店街をつくるアイデアが具体化

1975年、オープン当初の阪急古書のまちの外観(写真提供:阪急電鉄)

阪急古書のまちができた経緯について隆夫さんに教えていただきました。

「最初に、阪急電鉄の担当者から、私の父・堅一郎に「高架下に古書街を作りたい」という依頼がありました。その構想をもとに、父は日本全国を走り回り、各古書店と出店交渉を行います。大阪の古書店の中でも歴史が長い店という事で、私どもに白羽の矢が立ったのではないでしょうか」。また、実際に出店交渉を進めていく中で、賃料や人の手配など、色々な事情があり、スムーズに交渉が進まなかったと言います。何とか13店が揃い、オープンを迎えられたという状況だったそう。この時の苦労話などは後になっても、自宅などでよく語られていたそうです。

1975年12月1日オープン日に撮影した外観

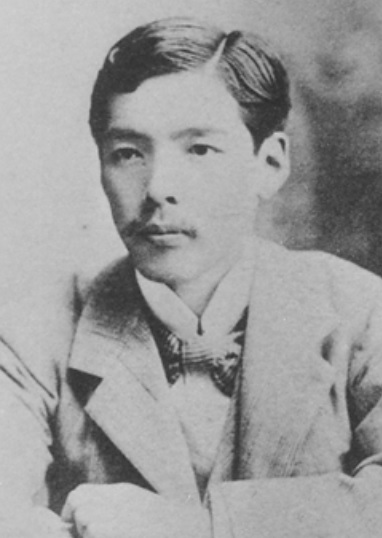

阪急電鉄創業者・小林一三の遺志を継ぐ文化施設としての古書街

阪急電鉄創業者・小林一三(写真提供:阪急電鉄)

阪急古書のまちがオープンした1975年にはすでに、阪急電鉄の創業者である小林一三はすでに亡くなっていましたが、隆夫さんは「鉄道を走らせるだけでなく、沿線の人々に文化的に豊かな暮らしをしてほしいという小林一三氏の遺志を社内で受け継いでおられる方がいて、その遺志が形となって阪急古書のまちができたのではないか考えています」と言います。「小林一三氏は自ら小説を書くくらいでしたから、かなり多くの本を読んでいたことも想像がつきますし、やはり文化的素養をかなりお持ちだったのではないでしょうか。書物を文化的にも大切なものと考えていたからこそ、古書街をつくるという構想に思い至ったのではないでしょうか」とお話しされています。

静かだった駅の北側に人があふれ、予想外の人気となった古書街

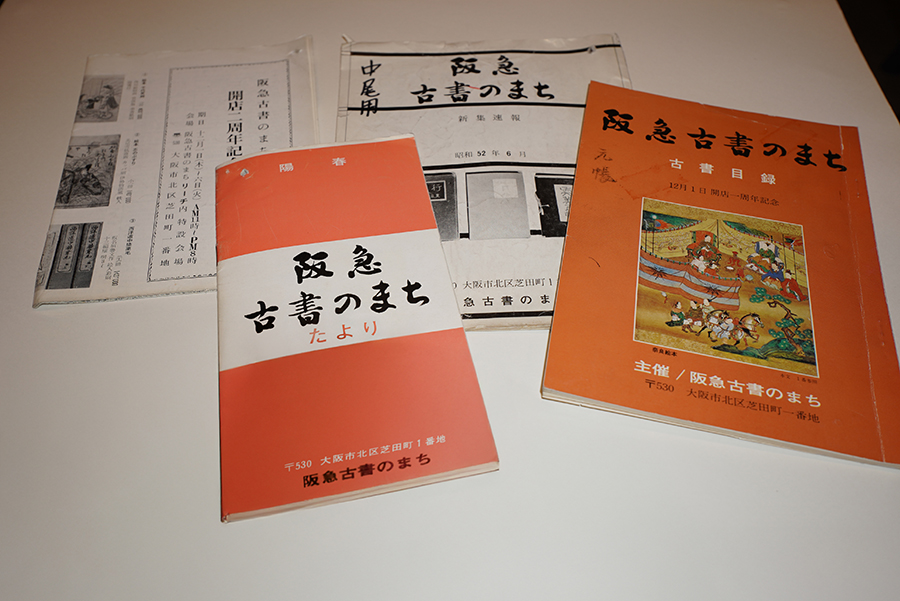

50年間、毎年発行されている目録。写真左が第一号。

いよいよオープンという日が近づく中、出店者の皆さんは「果たして本当にお客さんが来るのか…」という心配もされていたそうです。その理由が、当時の梅田駅周辺の人の少なさです。現在の阪急電鉄本社ビルが建つ場所に冬の間だけ、アイススケートリンクが作られ、その期間はにぎわったそうですが、当時はホテル阪急インターナショナル、NU茶屋町といった施設も当然なく、駅の高架も現在のように長く延びておらず、周辺には民家もなく……。とにかく閑散としており、とても心配されたそうです。

予想に反して大盛況。人の波が途切れない人気スポットとなった阪急古書のまち

全国から本好きが集まる人気スポットになった阪急古書のまち(1975年撮影、写真提供:阪急電鉄)

1975年12月1日、13軒の古書店からスタートした阪急古書のまち。いざオープンしてみると連日のように人が押し寄せ、大盛況となります。沿線の方に加えて、全国から噂を聞いた本好きの方もやってきて、開店後から閉店まで次々とお客さんがやってくる、大変な賑わいとなったそうです。また、作家の司馬遼太郎や落語家の桂米朝、井原西鶴研究の第一人者、野間光辰京都大名誉教授など専門家や文化人も各書店に、足しげく通ったエピソードも有名だそうです。

オープンから23年後、1998年のリニューアル時に撮影された阪急古書のまち入り口付近(写真提供:阪急電鉄)

そして、2017年の移転後、移転前の場所と比較すると店の前を通る人の数は格段に増えているそうですが、最近では、古書の購入にオンラインを利用している人も多く、店を直接訪れる人は減る傾向にあるとか。

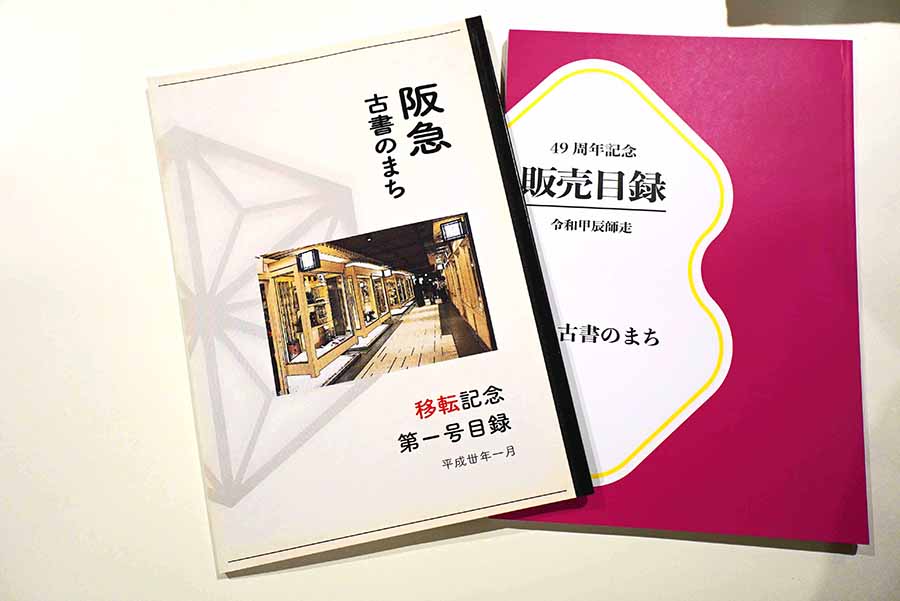

移転記念第一号の目録(左)と2024年の目録(右)

最後に50周年を迎えた今年の抱負についても伺いました。

現時点では大きなイベントなどは未定とのことですが、毎年発行されている阪急古書のまちの商品紹介カタログ・目録について「各店からさまざまなお宝の情報を掲載の予定となっています。かなり気合を入れて作りたいと思いますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。阪急古書のまちには7軒の古書店と1軒の古銭のお店がありますので、梅田にお越しの際にはぜひ一度のぞいてみてください」とのこと。目録を手に入れたいという方は各店まで問い合わせを(有料の場合もあり)。

古書、古銭、アート…。個性豊かな8店を紹介

最後に阪急古書のまちで営業されている店舗について紹介します。

やわらかな灯りに照らされる阪急古書のまち(写真提供:阪急電鉄)

中尾松泉堂書店

専門分野は日本と中国で筆写されるか又は版で刷られた書物全般。日本の本は江戸時代以前の和本(和装本、和紙を使用して作られた本)を主力に北斎や広重・国芳など世界的に人気の浮世絵版画や川瀬巴水、吉田博などの近代版画も扱う。また、古いお経や物語を記した巻物や掛け軸なども取り扱っている。

http://www.shosendo.com

りーちあーと

元々は神戸・元町の鯉川筋に彩文堂という古書店を開いたのが始まりで、1941年からは阪急百貨店内の梅田書房に入店、西天満などの店舗を経て、1975年に阪急古書のまちに店をオープン。絵葉書、版画、絵画や陶磁器など、書籍以外の古美術一般も取り扱っている。

https://riichiart.jp/

Instagram @riichi_art

藤沢書店

佛教関連の研究書や和本ほか、考古学に関する報告書や図録、研究書、雑誌、和本などを中心に取り扱う古書店。書店のInstagramに投稿される商品はユニークなものも多い。興味のある方はぜひ一度アカウントをのぞいてみては。

https://www.fujisawashoten.com/

Instagram @fujisawashoten

梁山泊(りょうざんはく)

創業は岡山県。同店も阪急古書のまち創設とほぼ同時期から出店しており、京都にも店舗を構える。古典籍全般、各種学術書や専門書、美術関係の書籍、短冊や浮世絵など、取り扱うジャンルは多岐に渡る。現代文学の取り扱いもあるため、気軽に立ち寄ってみては。

https://www.ryozanhaku.com/

Instagram @ryozanhaku_osaka

・古銭・切手 杉本梁江(りょうこう)堂

・古書籍 杉本梁江堂

創業は1903年。天神橋にも店舗を構える。阪急古書のまちでは1995年より営業を開始。阪急古書のまちに古書をあつかう「杉本梁江堂」と古銭などを扱う「古銭・切手 杉本梁江堂」の2店舗がある。昔の切手や古銭、珍しい切手など、コレクターズアイテムの世界をのぞいてみては。

https://www.ryoukoudou.com/

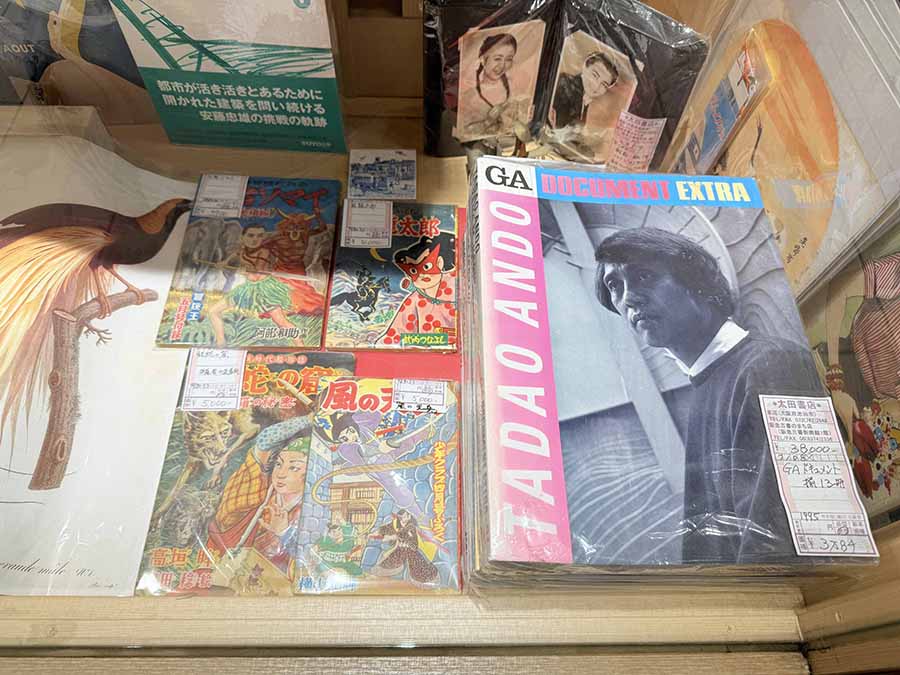

太田書店

理工学、自然・社会科学、芸術、哲学などの専門書を扱う古書店。阪急古書のまち店では宝塚歌劇関連の書籍も扱う。また、阪急宝塚線の石橋の本店では、大阪大学が近いこともあって、大阪大学教科書を取り扱うほか理工学、自然・社会科学、芸術、哲学、絶版となった文庫などをそろえる。

https://ota-shoten.noor.jp/

萬字屋(まんじや)

画集・展覧会図録・写真集など、美術関連の古書を中心に取り扱う古書店。大正時代に発行された女性向け雑誌や浮世絵版画、明治大正時代の版画類や木版、摺物(すりもの)など、初心者でも求めやすいものも多い。公式サイト内に設けられた「書影ギャラリー」はオンラインでも商品が一覧できるのでおすすめ。

http://www.manjiya.com/

取材を終えて

阪急古書のまちが移転する前、阪急かっぱ横丁と隣り合って営業されていた頃も毎日のように前を通っていたため、色々と懐かしく思い出す取材となりました。

また、阪急古書のまち創設の際に深く関わられていたお話などを直接うかがえる貴重な機会にもなりました。古書店を利用したことがないという方も、これを機会に自分の興味のある分野の手ごろなものから購入してみてはいかがでしょうか。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございます。阪急沿線おしらべ係では、阪急電鉄だけでなく、グループ会社(能勢電鉄、阪急バス、阪急タクシー)など阪急沿線に関する質問も受け付けています。

みなさんも気になるものや知りたいことが見つかった時は、ぜひ「阪急沿線おしらべ係」まで質問をお寄せください。